Si usted no es tan autosuficiente como para producir todo aquello que necesita está, irremediablemente, condenado a relacionarse con otros individuos para intercambiar aquello que tiene en exceso o que le es prescindible por otra cosa que desee de otro individuo y que este tenga interés en cambiar. El trueque de toda la vida.

Esto del trueque parece complicado, no siempre coincide aquello de lo que puedo prescindir con lo que el otro que tiene lo que yo quiero puede necesitar en ese instante. Así que, seguro que un buen día se le ocurrió a un paisano o paisana inventar el “bien de intercambio”; un bien que sirve esencialmente para cambiarlo por otro bien o servicio que, en este caso, sí satisfaga directamente las necesidades o caprichos del individuo. Un material o moneda que todo el mundo quiera y acepte como medio de pago y cobro. Algunos ejemplos: el oro, la plata, algunas piedras preciosas o, incluso, en algún momento, la sal -que de ahí viene la palabra salario, tan deseado.

Total, que tenemos dos tipos de bienes si lo simplificamos todo al máximo: unos que necesitábamos para nuestra supervivencia o satisfacción y otros que nos sirven para adquirir los primeros. A estos segundos, los vamos a llamar monedas de cambio.

Ya tenemos monedas, esos bienes de intercambio que facilitan el relacionamiento comercial y que, históricamente, han sido objetivo estratégico de control por parte de los administradores o regidores de las distintas geografías del planeta. Así, cualquier región, país o comunidad que se preciara, siempre ha tratado de tener su moneda. Aunque, con el devenir de la historia y la globalización de las relaciones comerciales, estos marcos monetarios han tendido a simplificarse y unificarse. Ejemplo de ello es el caso europeo que, con infinidad de monedas en tiempos, ha terminado hoy en un espacio euro. Es un movimiento natural a medida que globalizamos los mercados de intercambio y las barreras geográficas, políticas y comerciales son más difíciles de mantener.

Normalmente, todas las monedas suelen estar controladas por un administrador territorial o gobierno. Fundamentalmente, por la importancia de tener la llave de la máquina que pone o retira de circulación estos bienes de intercambio; y porque son un elemento de control de las transacciones comerciales. Y este punto es relevante en la medida que sobre estas transacciones se fijan impuestos y el control de las actividades que se producen en el territorio.

Especular es hacer suposiciones o conjeturas sobre algo. Cuando sobre una moneda se especula, pierde ese carácter de bien de intercambio y se convierte en un bien final; ya no se piensa en este como un elemento exclusivo de intercambio, se le otorgan las mismas características que al resto de los bienes o servicios, se convierte en un fin en sí mismo, en un objeto de trueque consigo mismo.

La especulación con la moneda, que en sí no es ni buena ni mala, añade complejidad al carácter de bien de intercambio. Básicamente, se trata de jugar a futuro sobre determinados aspectos de esta, lo que dará la posibilidad de obtener o perder parte de estos bienes.

Las principales, que no únicas, causas de especulación con moneda provienen de, en primer lugar, las perspectivas de demanda de esta a futuro, que tiene que ver con el volumen de moneda disponible en manos de los individuos y con las perspectivas de necesidades de moneda para transaccionar bienes; y, en segundo, de las expectativas que tenemos en cuanto al valor de una moneda frente a otra existente.

Un ejemplo: imaginemos que nuestra moneda o bien de intercambio es el oro y que tenemos información “de buena tinta” que van a descubrir una nueva mina de oro de altísima calidad y con enormes cantidades de tan preciado metal. Con esa información parecería claro que, al margen de consideraciones éticas al respecto de cómo he conseguido esa información privilegiada, debo adquirir todos los bienes que pueda con mi reserva de oro cuanto antes; pues, en cuanto produzca la nueva mina habrá muchísimo más oro y hará que devalúe el valor de este bien de intercambio. Igual pasaría con una moneda de papel; si el emisor va a emitir más moneda, va a imprimir más billetes, estos papeles en circulación, al ser más, tenderán a perder valor de intercambio.

Otro ejemplo: si en mi territorio tengo una moneda X y mis vecinos del territorio de al lado, con los que suelo tener bastantes intercambios comerciales, tienen la moneda Y, y pienso que, por determinadas decisiones de los administradores del territorio vecino, su moneda va a valer más de lo que vale ahora, trataré de comprar moneda Y ahora para que luego me salgan más baratas las transacciones con mis vecinos. Compro hoy la moneda Y a un precio de monedas X que, mañana, pienso que será mayor.

En ambos casos, la especulación, si no es sobre información privilegiada obtenida de maneras poco ortodoxas, no es más que un juego de apuestas en el que unos ganarán y otros perderán.

Ya tenemos el esquema organizado: hay unos bienes de intercambio o monedas que nos sirven, en principio, para obtener otros bienes o servicios que son los que, como individuos, necesitamos o nos satisfacen. Tenemos unos territorios que organizan y controlan esas monedas, tanto para vigilar lo que se transacciona como para establecer impuestos y fijar políticas monetarias frente a otros territorios. Y tenemos gente a la que este tipo de bienes o monedas no sólo les interesa como medios de intercambio, lo quieren por la satisfacción de tener más de esos bienes especulando, una especie de ludopatía bien entendida.

La aportación de internet al mercado digital

Entra en juego internet, las redes de datos, los procesos y capacidades de cálculo y esas cosas que el nuevo horizonte tecnológico nos trae cada día más deprisa.

Imaginemos que somos un colectivo que estamos trabajando en red y que hemos invertido en una serie de recursos virtuales para trabajar en diferentes proyectos. Unos recursos en red que son, lógicamente, finitos. Al principio, utilizamos las capacidades de cálculo y comunicaciones de nuestro entorno digital a nuestra conveniencia para trabajar. Pero, en un momento dado, empiezan las peleas por quien usa qué capacidades y a qué horas. Se hace necesario establecer un modo equitativo de reparto de recursos para que toda la comunidad pueda trabajar. Y se decide establecer franjas horarias de uso y niveles de capacidades utilizables en cada momento. Asignando a cada franja y capacidad una especie de coste ficticio para empezar a organizarnos. Por otra parte, asignamos a cada miembro de nuestra comunidad un volumen de créditos virtuales que puede usar a su conveniencia y cuya suma corresponde a los espacios de uso temporales y de capacidad de nuestra red. Así las cosas, si a uno le da igual la hora de uso de la red, pero necesita mucha capacidad de cálculo, pues “compra” el espacio de las 2 a las 3 de la madrugada con toda la capacidad del sistema. Si, por el contrario, a otro usuario le da lo mismo tener menos capacidad de cálculo, pero lo necesita forzosamente de 13 a 15 horas, pues puja por ese espacio con sus créditos asignados.

Ya tenemos nuestro mercado digital organizado. Hay unos productos que son las capacidades y franjas horarias, y hay unas necesidades de operación. Y esta demanda y oferta se ajusta sobre la base de unos créditos asignados, una suerte de moneda virtual. Seguro que nos suena mucho el sistema.

Y llegó el blockchain para ofrecer garantías

Ahora esto lo podemos complicar: imaginemos que nuestro grupo de trabajo es muy numeroso, diverso y no todos nos conocemos. Seguro que algún desconfiado no se fía mucho de esos créditos inicialmente asignados y solicita garantías para que estos medios de pago no sean alterados ni falsificados.

Solucionado, tiramos de cadenas de bloques de datos o BlockChain y listo. Esto tan rimbombante no es otra cosa que agrupaciones de datos, en este caso una suerte de transacciones electrónicas que se unen en un archivo y se obtiene, por medio de un algoritmo, una cadena de datos que se denomina “hash”. Esta cadena es única en virtud de este algoritmo y los datos de los que ha salido éste. Estos hashes se unen a otros de otras procedencias y se vuelven a pasar por un algoritmo que te da un nuevo hash.

Un lio informático no tan complicado que te permite, en cualquier momento, verificar que la cadena de datos original es la que fue “sellada” con su hash; puesto que, de haberse visto alterada, el hash nunca será el mismo. Y si alguien piensa que podría reconstruir un hash sólo decirle que tendría que poner de acuerdo a medio mundo, al estar también sellado, lo que es en la práctica imposible. Esta técnica es como una especie de notario digital.

Pues ya tenemos una moneda digital o criptomoneda con sus garantías de inalterabilidad. Falta una última cosa y es que eso de “sellar” al final es un trabajo y alguien lo ha de hacer. Por ello, lo normal es que estas monedas tengan un sistema de retribución a aquellos que hacen este tedioso trabajo de sellar las transacciones y es lo que se conoce como “minería”. Una minería que es retribuida dotando a quien lo hace de nuevas monedas digitales, una recompensa por su trabajo y también por la inversión que ha de hacer; pues esto de sellar cuesta en hardware y, especialmente, consume electricidad.

Esta moneda que acabamos de construir en nuestra gran red digital es muy parecida a las que denominamos de curso legal, a las que tenemos para nuestro uso cotidiano en nuestros países. Pero con alguna diferencia que todos habremos intuido. Principalmente, que son monedas privadas, sin un respaldo o garantía pública; pues, en origen, sólo son útiles para utilizar recursos en el marco de una comunidad digital. Esto implica que no tienen supervisores independientes y que las transacciones se rigen por las reglas que en cada momento fijen los usuarios de estas o aquellos usuarios con tales capacidades.

Este tipo de monedas, en sus ámbitos privados y utilizadas para distribuir efectivamente recursos de la red, cumplirían su función.

Pero, en un momento determinado, generalmente cuando sus ámbitos de uso son ya grandes y globales, puede entrar el fantasma de la especulación en el juego de estas criptomonedas. Esto es, individuos que pretendan buscar oportunidades por el hecho exclusivo de tener estas monedas, sin interés en el uso de recursos para el que fueron concebidas. Y estas especulaciones toman más sentido cuando se establece algún tipo de tasa de intercambio entre esos créditos por uso de capacidades, que ahora ya tienen forma de criptomonedas conocidas, y las monedas de curso legal.

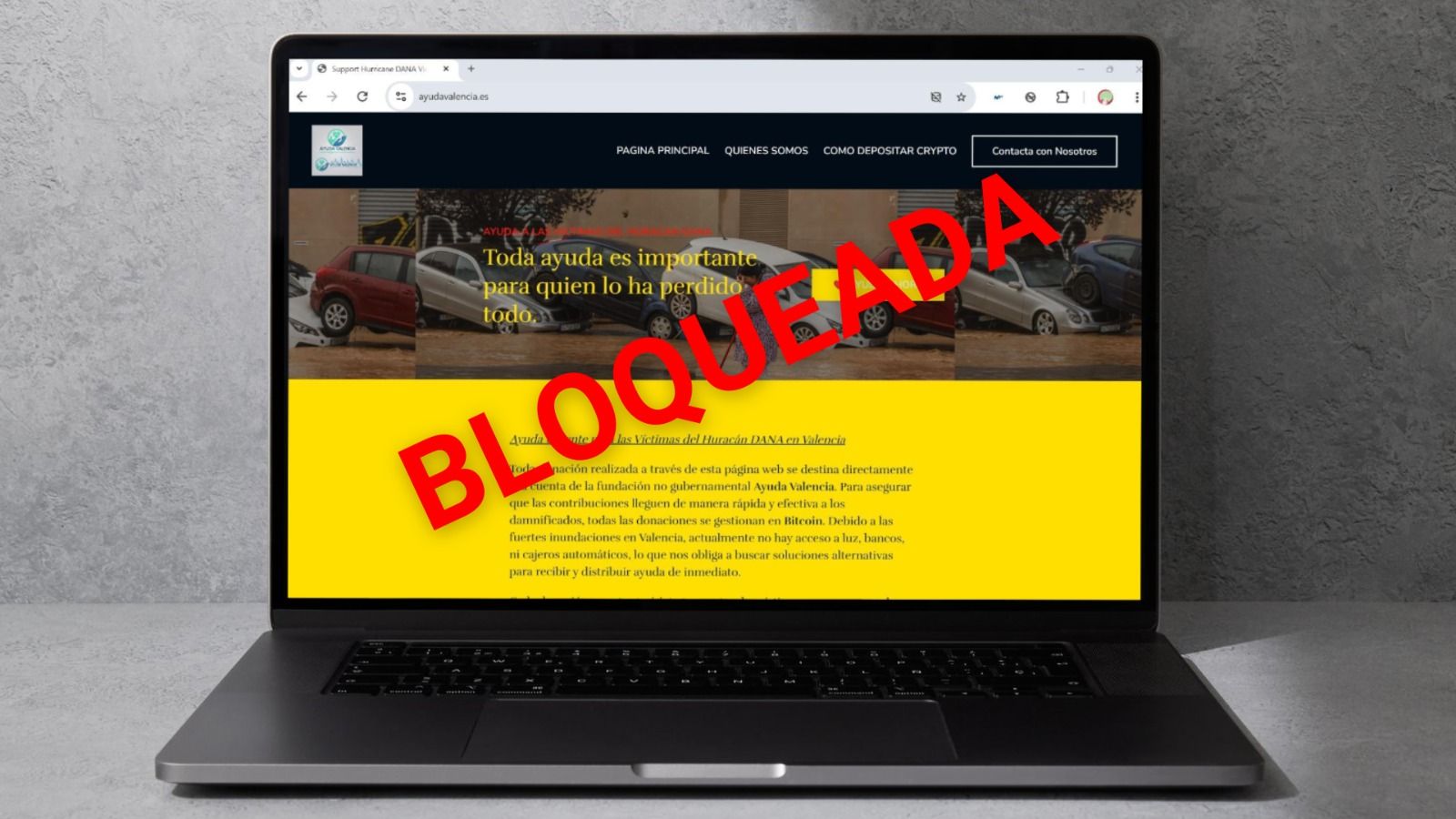

Cuando una criptomoneda tiene un contravalor en alguna moneda de curso legal, como puede ser el dólar o el euro, entonces la especulación empieza a jugar fuerte en la demanda y oferta de estas criptomonedas; que, además, por su carácter de no gestionadas y supervisadas por entes públicos independientes, favorecerían actividades como blanqueo de capitales, fraude en general y fiscal en particular siendo una potencial herramienta de transacciones tanto nacionales como internacionales con muchísimo menos control y supervisión.

En definitiva, nos encontramos con un tipo de bien de intercambio que puede pervertir su uso original, en la medida en que sus transacciones se utilicen más con fines especulativos y de otro tipo que para la distribución de recursos escasos de la red entre colectivos de usuarios.

La realidad hoy es un auge de las criptomonedas, que bien puede explicarse por el mayor uso compartido de capacidades de una red cada vez más global, complicada y accesible; y cuyos recursos son finitos y hay que distribuir de alguna forma. Pero que tienen unos componentes oscuros derivados de la especulación y otros usos potencialmente fraudulentos que buscan mayor opacidad y menos transparencia en determinadas transacciones.

También, como no, se puede explicar este auge de las criptomonedas por la casi siempre respuesta reactiva de los reguladores que no son capaces de anticipar soluciones a problemas que van surgiendo, invitando a soluciones imaginativas y al margen de los controles tradicionales que luego pueden llevar a reacciones regulatorias radicales.

Al final, la conclusión es que hay que analizar si una criptomoneda tiene más fines de intercambio que especulativos; quién la supervisa y regula y con qué elementos de garantía, respaldo, control y transparencia. Y, sobre todo, para que la necesito o quiero tener: intercambio o especulación.

Cómo se están regulando las criptomonedas

Es interesante ver las tendencias regulatorias de los diferentes países al respecto. Algunos de los cuales, están yendo por la aceptación de estas criptomonedas como elementos de intercambio de curso legal y otros, como parece ser que la nueva administración de EE.UU. se propone, van a abrir múltiples oportunidades legislativas para este tipo de activos en el corto plazo. Al contrario, otros países están viendo en ellas un foco de descontrol de las transacciones, potencial fraude y una herramienta de evasión de impuestos.

En la situación actual, es complicado entender bien que este tipo de criptoactivos, teniendo monedas de curso legal de amplio desarrollo, sean utilizadas fuera del ámbito de los usos de red; pues no es clara la ventaja respecto a las monedas tradicionales para pagos convencionales. Salvo por intereses meramente especulativos y por la falta de respaldo y transparencia de estos activos, que no a todos interesa.